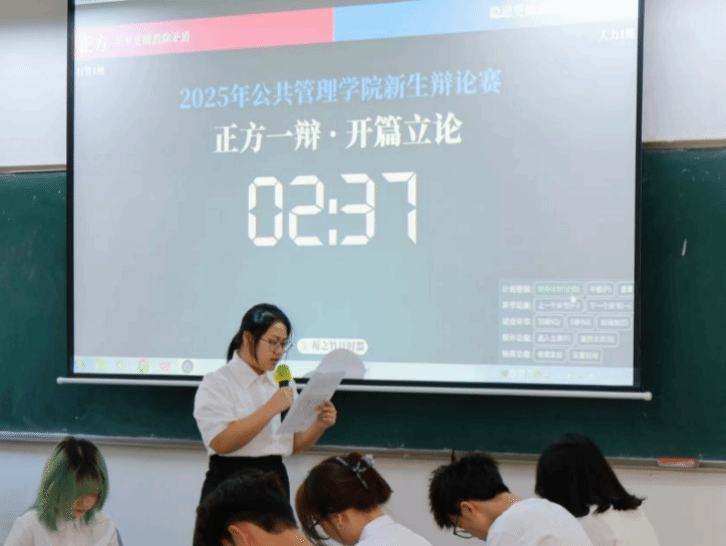

立时代之巅,辩青春之声,2025年10月19日,由公共管理学院主办的辩论赛初赛顺利开展,本次比赛以提升学生综合能力、丰富校园文化氛围、点亮学生学习生活为基本出发点,为大家搭建起交流思想、展现风采的平台。

在比赛正式开始前,请允许我为大家介绍莅临现场的嘉宾,他们分别是公共管理学院纵横辩论队队长宋佩瑶、外国语学院承曦辩论队副队长龙梓航,以及外国语学院承曦辩论队副队长谢嘉欣。

[上午第一场] 辩题:

坦率或隐忍更有利于消除矛盾

首先,在开篇立论环节,双方观点鲜明。

正方(坦率更有利于消除矛盾)认为人际矛盾根源是认知差异或信息不对称,坦率能直击本质、提升解决效率、建立信任纽带,强调“坦率是基于尊重与技巧的真诚交流,非口无遮拦”。 反方(隐忍更有利于消除矛盾)将隐忍定义为“清醒的克制、理性的退让、战略性的沉默”,从守护关系稳定(如职场上司误解)、提供情绪控制窗口、推动深层变革(曼德拉案例)论证,指出坦率易引发情绪化冲突。

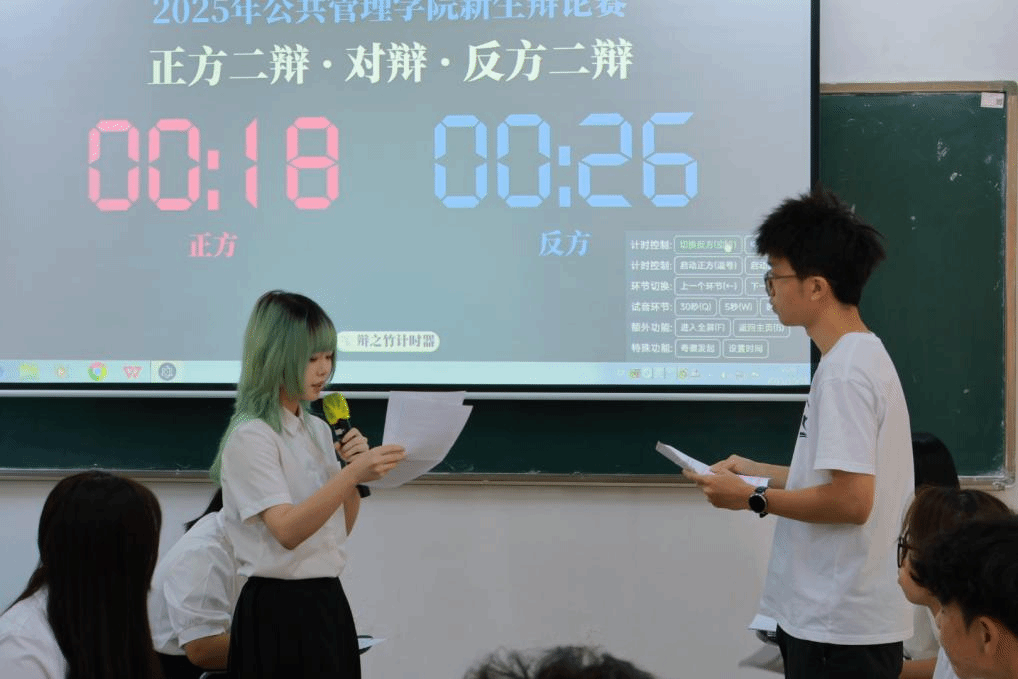

随后,进入攻辩环节,双方针锋相对。

正方强调坦率的建设性,反方质疑其在情绪激动、敏感场景的适用性。 反方以旅游矛盾称当场坦率易升级,正方以情人节礼物例主张坦率更优。 正方二辩驳反方“隐忍”定义,指出矛盾本质是立场分歧,消除需坦诚沟通达成共识。

紧接着的自由辩论环节展开。

反方提“冷静期”(汉朝隐忍例),主张理智找时机;正方持“及时解决”(家暴当场报警例),称隐忍易积矛盾。 双方涉汉朝等历史案例,正方话题把控稍弱。 正方从近代中国变革论证坦率价值。

总结陈词阶段,双方再次梳理核心逻辑。反方指坦率易激化矛盾、缺现实条件,强调隐忍能缓冲冲突、促理解、修关系,是个人修养与社会稳定的支撑。 正方称矛盾多因“不透明”,坦率能解人际问题(如职场霸凌)、推社会变革。

最终,比赛结果公布。 反方以印象票1:1、商讨票1:2、技术票0:3(总6票)获胜,反方二辩刘金晨获“最佳辩手”。

评委在点评中肯定了反方框架的清晰度,同时建议双方在今后的比赛中更多使用真实案例、加强时间把控,并严格遵守辩论规则。

反方的胜利并非偶然,而是基于其对"以柔化境"哲学智慧的深刻理解和精彩阐释。反方成功地将隐忍从"懦弱"的刻板印象中解放出来,重新定义为一种智慧的选择、战略性的退让。在现实生活中,我们也能看到类似的智慧。

例如,在网络矛盾中,"冷处理"本质上就是隐忍的一种体现,它避免了情绪化坦率可能带来的对立激化。而当一个人愤世嫉俗地谈论政治话题时,这种"坦率"往往不被提倡,因为它可能引发不必要的争议。这说明,坦率是在理想路径下的行动,而隐忍却是绝大多数人在现实中选择的妥协。

[上午第二场] 辩题:

空有勇气与空有智慧谁更可悲

第二场辩论赛开始,辩题是“空有勇气与空有智慧谁更可悲?”,这是一个富有哲理的问题,引发了对人性和人生的深刻思考。

正方观点:徒有勇气是盲目的悲剧。他们认为“徒有勇气是盲目的悲剧”。将勇气定义为“勇往直前的力量”,智慧定义为“判断分析能力”,而“徒有”即“仅有”,意味着缺乏必要的补充。从长远来看,徒有勇气的人很难取得真正的成功。他们缺乏对形势的判断和对后果的预见,往往在关键时刻做出错误的选择。

反方观点:徒有智慧是无力的消耗。该队伍则主张“徒有智慧是无力的消耗”。他们将“徒有智慧”定义为“有认知却无法转化为实践”,即“能想不能做”。

反方的论证同样从三个角度展开: 第一,智慧越高,期待与现实的落差越大。 第二,勇气即便方向偏航仍能提供经验。 第三,过度理性会让智慧成为行动的枷锁。当一个人想得太多,就会陷入“想得多、做得少”的困境。这种过度的思考会让人失去行动的时机,最终一事无成。

在逻辑与案例的交锋中,双方就“空有”的定义展开激烈争夺。 在这一环节,双方展开了精彩的逻辑推理和案例分析,展现了深厚的知识储备和敏锐的思辨能力。

自由辩论中,双方辩手语言精炼、逻辑严密,展现出优秀的表达能力与思维深度。反方巧妙地运用了类比论证,以“家徒四壁”来类比“徒有智慧”。他们认为,“徒有”不是简单的“有”,而是“有却无用”。就像一个人家里虽然有很多财宝,但如果无法使用,这些财宝就失去了意义。同样,一个人虽然拥有智慧,但如果无法转化为行动,智慧就只是空谈。

正方则坚持认为,“徒有”强调的是“仅有”,即缺乏必要的补充。他们通过逻辑分析指出,勇气和智慧是相辅相成的,但在两者只能选其一的情况下,有智慧的人至少还能做出正确的判断,而只有勇气的人则可能做出灾难性的决定。

比赛结果

最终比赛结果公布。 反方以印象票0:1、商讨票2:1、技术票1:2(总3票)获胜,反方三辩夏予睿获“最佳辩手”。

[下午场] 辩题:

当好人无好下场是否还当好人

2025 年 10 月 19 日下午,一场聚焦道德困境的辩论在 9-205 教室热烈开展,辩题 “当好人无好下场是否还当好人” 直击人心,引发全场对 “善与现实” 的深度思考。正方坚定持 “即便无好下场,仍应当好人” 的立场,反方则主张 “无好下场便不当好人”,双方围绕 “善的坚守” 与 “现实理性” 展开多轮激烈交锋,思维火花四溅。

比赛开篇立论环节,正方一辩以真实案例破题:去年冬天,一位外卖小哥送餐途中撞见突发心脏病倒地的老人,他毫不犹豫停车施救 —— 拨打 120、脱下棉衣为老人保暖,直至救护车抵达。可这份善意换来的,是顾客投诉、工资扣除与平台罚款。

正方由此强调,当好人的本质是 “内心对善的坚守”,绝非追求回报;若因怕吃亏放弃善良,丢掉的不仅是一次善举,更是为人的底线、对抗冷漠的勇气,最终只会让世界被冷漠填满。

反方一辩则先明确核心概念边界:“好人” 是恪守道德、理性奉献的人,“无好下场” 特指个体合法权益受损(如财产、名誉受侵)、未获公平回报(哪怕一句基本感谢)。随后从三个维度立论:个体层面,避免受害是人的本能,要求他人 “无条件做好人” 本质是道德绑架,道德不应成为自损的陷阱;社会层面,长期 “善无善报” 会摧毁社会信任根基,当 “好人吃亏” 成共识,行善动力将逐渐消散;价值层面,真正值得追求的是 “智慧可持续的善良”,而非不计代价的盲目牺牲,唯有善者先被善待,善意才能延续。

自由辩论环节,双方围绕 “好下场定义”“行善方式” 展开密集交锋。正方多辩手接连补充:“好下场从不止于物质回报,帮助他人后内心的踏实、问心无愧的坦然,都是更高维度的‘好下场’;即便当下无人认可,群众的眼睛终会看见善意。”

反方则以江歌案这一社会热议事件为例,直击现实痛点:“江歌因帮助朋友失去生命,这样的‘无好下场’是任何人都无法承受的代价。若连自身安全都无法保障,行善的意义何在?” 同时反问:“社会需要‘好人法’来保护行善者,恰恰证明‘好人常无好下场’是普遍困境!”

总结陈词阶段,正方四辩坚定重申 “道德纯粹性”:“我们坚守善良,从不是为了改变世界,而是为了不让世界改变我们。当好人的意义,就在于‘选择当好人’本身 —— 这份不计得失的坚守,是文明的尊严,更是对抗虚无的力量。” 反方四辩则恳切呼吁 “制度保障善行”:“不盲目做好人,不是冷漠,而是理性。保护个体不被善意伤害,捍卫社会信任不被消耗,才能推动建立‘善有善报’的机制,让善意真正薪火相传。”

最终,经评委综合考量印象票、商讨票与技术票,反方以 5:8 的票数优势获胜,反方四辩张卿夏凭借清晰的逻辑架构、沉稳的临场应对与有力的观点输出,斩获 “最佳辩手奖”。

本届辩论赛的成功举办,不仅展现了公共管理学院学子们的卓越风采和深厚的文化底蕴,更为校园文化建设增添了浓墨重彩的一笔。

通过这场关于"坦率与隐忍"的思辨交锋,同学们对矛盾处理、人际关系、社会发展等问题有了更深入的思考。 正如评委在点评中所说,辩论的价值不仅在于输赢,更在于思维的碰撞和智慧的启迪。

无论是正方强调的坦率沟通,还是反方推崇的隐忍智慧,都为我们提供了解决矛盾的不同视角。

"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索"。在这个充满矛盾与挑战的时代,我们需要更多像今天这样的思辨平台,让不同的观点得以碰撞,让智慧的火花得以绽放。 坦率与隐忍,看似对立,实则互补。

END

在某些情况下,坦率是解决矛盾的最佳选择;在另一些情况下,隐忍可能是更明智的做法。关键在于我们要具备审时度势的智慧和理性思考的能力。

来源|广州南方学院公共管理学院